「大家さん」は、引っ越しや一人暮らしを始めるとき、賃貸で住まいを探す際に必ず登場する存在です。

とはいえ、賃貸生活を送る中で、実際には「顔を見たことがない」「名前しか知らない」という人も多いのではないでしょうか?昔は、大家さんと入居者の関係が密なことも珍しくはありませんでしたが、最近では、物件探しから契約、トラブル対応までの大部分を管理会社が担っており、大家さんの存在が表に出る機会は限りなく少なくなっています。

直接やりとりする機会は少ないかもしれませんが、「大家さん」の存在は私たちが賃貸生活を送る中で、とても大切な存在です。この記事では、入居者目線で「大家さんとはどのような人物か?」をわかりやすく解説しながら、安心して賃貸生活を送るためには、大家さんとどのように付き合っていくべきかを紹介します。

そもそも大家さんとは?

大家さんは賃貸物件の所有者

大家さんとは、賃貸物件の所有者です。つまり、アパートやマンション、一戸建てなどの建物を持ち、それを第三者に貸し出して家賃収入を得ている人のことを指します。「オーナー」や「貸主」とも呼ばれます。

昔ながらの大家さん

かつては、建物の1階に大家さん一家が住んでいて、掃除や修繕も自ら行うような「人情味のある存在」として知られていました。入居者とは顔なじみで、互いに困ったことがあればすぐ相談できる距離感が一般的でした。

大家さんの法的な立場と責任

賃貸物件を所有する大家さんは、建物や室内設備を一定の状態で提供する義務があります。これは「借地借家法」という法律でも定められており、「安全に、快適に暮らせる空間」を整える責任があります。

例えば、賃貸生活を送る中で、設備が故障や破損してしまった際に、修理代を誰が負担するのかという問題が発生します。

ここで、「借地借家法」という法律に従い、自然故障による給湯器の修理や、外壁の劣化への対応は大家さんの義務。一方で、入居者が故意・過失で壊した場合は、入居者が修理費を負担することになります。このようなルールとなっています。賃貸物件で生活するにあたって、責任の分担を理解しておくことも、良い関係を築くための第一歩です。

管理会社とは?その役割と仕組み

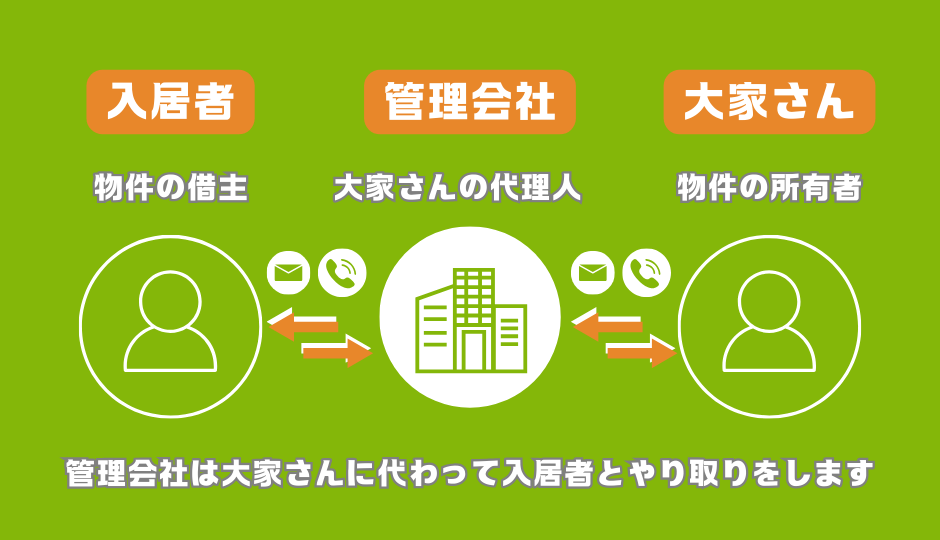

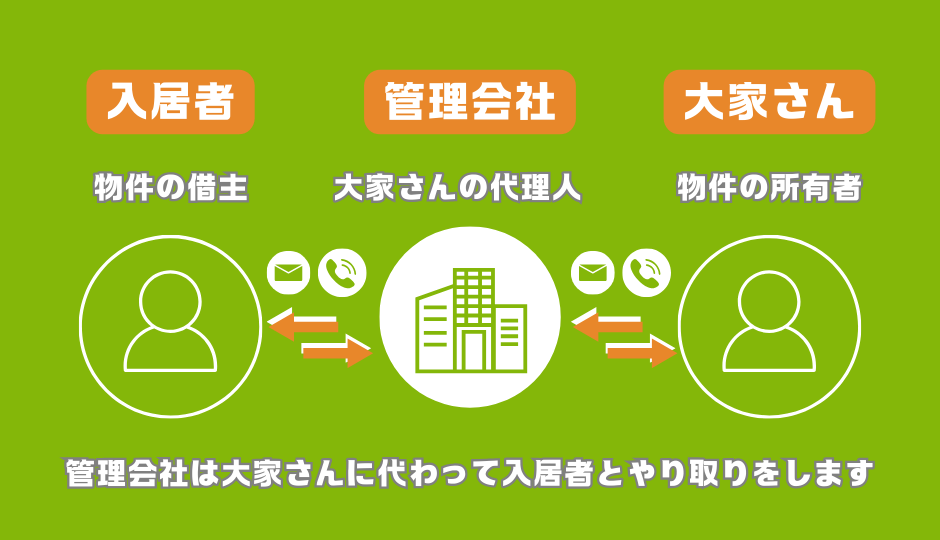

賃貸生活において、入居する私たちが実際にやりとりすることが多いのは、「管理会社」です。「管理会社」は、内見の手配から契約手続き、入居後のトラブル対応、退去までのサポートなど、賃貸運営の実務を担ってくれる存在です。

管理会社は“大家さんの代理人”

管理会社は、大家さんから物件の管理業務を委託されている専門業者です。入居者にとっての「窓口」となり、あらゆる場面で大家さんの代わりに対応します。とはいえ、すべてを勝手に決められるわけではなく、重要な判断(例:家賃値下げ、契約解除など)は、必ず大家さんの承諾を得たうえで行われます。

委託のスタイルはさまざま

- フル委託:すべての管理業務を一括で任せる(主流)

- 部分委託:入居者対応だけ、清掃だけなど一部を依頼

- サブリース:管理会社が物件を借り上げて再貸しする仕組み

これは物件ごとに異なるため、契約時に「この物件の管理会社は何をしているのか?」を確認しておくと安心です。

管理会社によって生じる対応の“差”

管理会社によって対応の差が生じることもあります。丁寧に対応してくれる会社もあれば、連絡がつきにくい、修理が遅い、対応が冷たいと感じる管理会社まで、さまざまです。これは担当者の質や、会社の方針によっても大きく左右されます。口コミや管理会社名のチェックも、賃貸物件を選ぶ際の一つの基準になるでしょう。

大家さんがしてくれていること

普段、賃貸生活を送る中ではあまり意識しないかもしれませんが、大家さんは入居者の暮らしを支える“縁の下の力持ち”です。主に、次のような業務を担っています。

建物や共用部の維持・管理

定期的な清掃や点検、外壁や屋根の補修などを通じて、建物全体の安全性と快適さを保ちます。共用部分の照明や防犯カメラの設置、植栽の手入れなども含まれます。

室内設備の修理・交換

給湯器・インターホン・換気扇などが故障した場合、経年劣化によるものであれば、原則として、大家さん(または管理会社)が修理や交換を手配します。早期対応には、入居者からの迅速な報告が欠かせません。

家賃設定や契約更新

物件の条件や地域の相場に応じて家賃を決め、更新時には賃料や契約条件を見直すこともあります。長期入居者に対しては、更新料の免除や設備交換を柔軟に対応してくれる場合もあります。

実際にあった大家さんとのトラブル事例

ここでは、実際にあったトラブルと、そこから得られる教訓を紹介します。

事例①退去時に高額な原状回復費を請求された

30代女性が3年住んだ物件を退去する際、大家さんから「床の傷と壁紙の変色はすべて入居者の責任」として、20万円以上の請求が…。本人は「普通に暮らしていただけ」と困惑し、管理会社にも相談。

- 原状回復のルール(国交省ガイドライン)を事前に知っておくことが大切

- 経年劣化は入居者の責任ではない。納得できないときは書面で説明を求め、消費生活センターに相談するのも手段

事例②大家さんが無断で室内に入っていた

40代男性が留守中に、大家さんが「点検のついでに入った」と報告。事前連絡はなく、貴重品を動かされた形跡もあり、不信感が募った。

- 大家さんであっても無断で室内に立ち入るのは違法(民法709条・借地借家法)

- 合鍵の使用は「緊急時」や「事前同意があるとき」のみ

- 不安があるときは、管理会社を通じて「今後は必ず連絡を」と伝えることが大事

事例③設備の修理をしてくれない

トイレの水漏れが続いていたが、「その程度なら我慢して」と大家さんに言われ、なかなか修理に応じてもらえなかった。結果的に床にシミが広がり、修繕費の話でもめることに。

- 設備の不具合がある場合、入居者には「使用できる状態を保つ権利(使用収益権)」がある

- 応じてもらえない場合は、管理会社や自治体の住宅相談窓口に相談するのが有効

- やりとりの記録(メール・写真など)を残しておくと安心

事例④更新時に一方的な値上げを要求された

更新前に通知もなく、突然「次から家賃を5,000円上げます」と言われた入居者。理由の説明もなく、「嫌なら退去してもいい」と高圧的な対応に不信感を持った。

- 家賃の値上げ自体は法律上可能ですが、正当な理由(相場上昇・固定資産税増など)が必要

- 一方的な通知ではなく、事前に説明・交渉があるのが望ましい対応

- 不当だと感じたら、契約内容や過去のやりとりを整理し、交渉・相談の準備を

良い関係を築くための心構え

大家さんや管理会社との関係は、入居者のちょっとした行動や日常的な姿勢によって、大きく左右されます。

「家を借りている立場だから」と身構える必要はありませんが、最低限のルールやマナーを守るだけでも、良好な関係を築くことは十分に可能です。

ここでは、入居者として意識しておきたい心構えと、実際に信頼される入居者になるためのポイントをご紹介します。

家賃は期限通りに支払う

まず第一に、家賃の支払いは信頼関係の基本中の基本です。

大家さんにとって家賃は収入であり、物件の維持費・修繕費・税金などにも使われています。滞納や支払いの遅れが続けば、当然不安や不信感につながります。

うっかり忘れてしまうというケースもありますが、これは「誠意がない」と捉えられてしまうことも。

自動引き落としの設定や、スマホのカレンダー・リマインダーなどを活用し、必ず期日内に支払うように心がけましょう。

もしも何らかの事情で支払いが遅れる可能性がある場合は、事前に連絡を入れることが非常に大切です。黙って滞納するのと、事情を伝えて期日を相談するのとでは、印象が大きく異なります。

マナーを守る

集合住宅では、自分だけでなく他の入居者や近隣住民と空間を共有しています。

そのため、生活音やゴミ出し、共用部分の使い方といったマナーを守ることがとても重要です。

たとえば、深夜に大きな音で音楽を流したり、ベランダでの喫煙によって煙やにおいが周囲に流れたりすると、クレームにつながるだけでなく、大家さんの元に苦情が届くこともあります。

ゴミ出しのルールを守らず収集日でない日に出すと、カラスが散らかす原因になったり、町内会や管理会社を巻き込んだ問題になることもあり得ます。

日常生活の中で「これは人に迷惑にならないかな?」と少し立ち止まって考える気持ちが、トラブル予防と信頼獲得の両方に役立ちます。

トラブル時は冷静に伝える

設備の不具合や住まいの困りごとが起きたとき、つい焦ったり、苛立ったりするのは自然なことです。

しかし、そうしたときこそ冷静な対応が信頼を生むチャンスになります。

たとえば、給湯器が壊れてお湯が出なくなったとき。怒りに任せて「早く直せ!」と連絡するのではなく、「○月○日からお湯が出なくなり、困っています。ご対応いただけますか?」と、事実を整理して簡潔に伝える方が、相手に伝わりやすく、対応もスムーズです。

できれば、状況を写真に撮って添付したり、時系列で説明を書き添えたりすると、大家さんや管理会社も現場のイメージがしやすく、必要な手配がしやすくなります。

相手も人間です。誠実なやり取りには、誠実な対応が返ってくることがほとんどです。

住まいを「借りている」意識を持つ

賃貸物件は、自分が住んでいるとはいえ、あくまで「借りている空間」です。

つまり、その部屋や建物には大家さんの所有権があるという点は常に意識しておく必要があります。

壁や床に物をぶつけて傷つけてしまったり、無断でリフォームやDIYをしたりすると、退去時にトラブルになる可能性があります。

小さな不具合も放置せず、早めに報告することは、大家さんにとっても資産を守るうえで助かる行為です。

また、物件を丁寧に使う姿勢は、更新時の条件や修繕対応などにも影響することがあります。

「この人なら安心して住んでもらえる」と思われることは、結果的に自分にとっての“住みやすさ”にもつながるのです。

思いやりの心を持つ

大家さんや管理会社と入居者は、立場こそ違えど「より良い住まいづくりのパートナー」です。

一方的に「貸している/借りている」という関係ではなく、お互いに信頼し合い、協力し合える関係が理想です。

「問題が起きたら、すぐ相談できる」「連絡すれば誠実に対応してくれる」

そんな関係性があるだけで、賃貸生活はぐっと安心で快適なものになります。

これからの賃貸と大家さんの未来

変化する「大家さん」の在り方

日本では空き家の増加や高齢化の進行により、「大家さんの姿」も変わりつつあります。

- 高齢の大家さんが物件を手放し、法人オーナーや不動産会社に移行

- 遠隔地の物件をスマートロックやIoT機器で管理する“スマート賃貸”の拡大

- 管理会社とのやりとりがチャット対応やオンラインなどのデジタル化

今後、大家さんのあり方は時代とともにさらに変化していくかもしれません。しかしながら、こうした変化の中でも、「入居者・管理会社・大家さん」の信頼関係が賃貸生活の基本であることに変わりはありません。

まとめ

大家さんとの関係を知ることが、快適な賃貸生活への第一歩

賃貸物件に住むうえで、大家さんは“ただの部屋の貸主”ではなく、私たちの暮らしを静かに支えてくれる存在です。

直接会う機会が少なくなった現代でも、物件の維持管理やトラブル対応の判断に関わる重要なパートナーであることに変わりはありません。

また、大家さんと入居者の間をつなぐ「管理会社」の存在も、安心して住むために欠かせないキーパーソンです。

普段のやりとりでは管理会社が前面に立ちますが、その裏では大家さんの意思がしっかりと反映されています。

トラブルを防ぎ、良好な関係を築くためには、「家を借りている」立場としての基本的なマナーや心構えを持つことが大切です。

家賃の支払い、共用部分の使い方、トラブル時の冷静な対応など、日々のちょっとした行動が信頼関係を形づくっていきます。

今後、大家さんのあり方は時代とともにさらに変化していくかもしれません。

それでも、お互いに思いやりを持って関わる姿勢こそが、住まいを心地よい場所にする最もシンプルで確実な方法です。

安心・快適な賃貸生活のために、ぜひ今日から「大家さんとの関係」に目を向けてみてはいかがでしょうか?